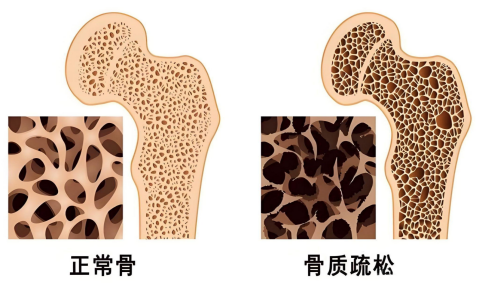

网络消息,73岁的林大爷一年前摔了一跤,因严重骨质疏松导致髋部骨折,又因基础病无法手术,最终卧床一年后去世,儿女既伤心又疲惫。这提醒我们,骨质疏松绝非小事,它能悄悄侵蚀骨骼健康,不少老人即便没明显症状,也可能因骨量流失埋下骨折隐患。

骨质疏松分原发性和继发性,一定要在医院找医生进行鉴别。原发性骨质疏松与年龄、性别等生理因素相关,像绝经后女性因雌激素骤降,老年男性因增龄性骨量流失,都易出现;继发性则由疾病(如甲亢、肾病)、药物(如长期用糖皮质激素)等引发,不同类型防治重点不同。

(图片来源于知乎@温药师)

骨质疏松是常见的全身性骨病,绝经后女性和老年男性更易“中招”。人口老龄化,使其成为重要公共健康问题。数据显示,50岁以上人群患病率19.2%(女性32.1%、男性6.9%),65岁以上达32.0%(女性51.6%、男性10.7%);2021年我国患者约9000万,其中女性约7000万,且骨质疏松性骨折发生率还在持续激增。

骨质疏松的危害巨大,是老年致残、致死主因之一。髋部骨折后1年内,20%患者死于并发症,约一半致残,被称为“人生最后一次骨折”。更严峻的是,公众对其知晓率、诊断率、治疗率低,形成“一高三低”的防治困境。

(图片来源于互联网,如有侵权请联系)

骨骼像房子,“钢筋水泥”(骨量)随年龄增长、激素变化而流失,稍受外力就可能骨折,常见于椎体、髋部、前臂远端等部位。尤其要警惕身高缩短信号:绝经后女性及50岁以上男性,若较年轻时最高身高缩短≥4cm,或1年内身高进行性缩短≥2cm,别忽视!这可能是椎体骨折的预警,建议及时到内分泌科或骨科门诊就诊,判定是否存在骨折。

对抗“骨头杀手”,现在行动还不晚!三大防线筑起来:

一、强骨生活,刻不容缓

(一)吃对

多吃富钙、低盐、适量蛋白质的食物,如奶豆制品、低草酸蔬菜(像菠菜这类高草酸蔬菜,焯水后再吃能减少草酸对钙吸收的影响)。

(二)晒足

天气好时,裸露手脚晒太阳(涂防晒霜会影响维生素D吸收),每次15 - 30分钟即可;秋冬日照不足时,可考虑补充维生素D制剂。

(三)动起来

散步、太极等能增强骨强度,重量训练(如小重量哑铃练习)可强化肌肉,为骨骼“保驾护航”;但要忌过度减肥,体重过轻会加速骨量流失。

(四)戒伤骨

戒烟限酒(烟酒会干扰骨代谢 ),少喝过量咖啡、碳酸饮料;尽量少用糖皮质激素等影响骨代谢的药物,若因疾病必须用,要定期监测骨健康。

(五)防跌倒

既往骨折者再骨折风险更高!家中可做好防滑措施(如浴室铺防滑垫、换防滑拖鞋),外出注意路面状况,减少跌倒诱因。

二、骨营养,补足关键“弹药”

(一)钙剂

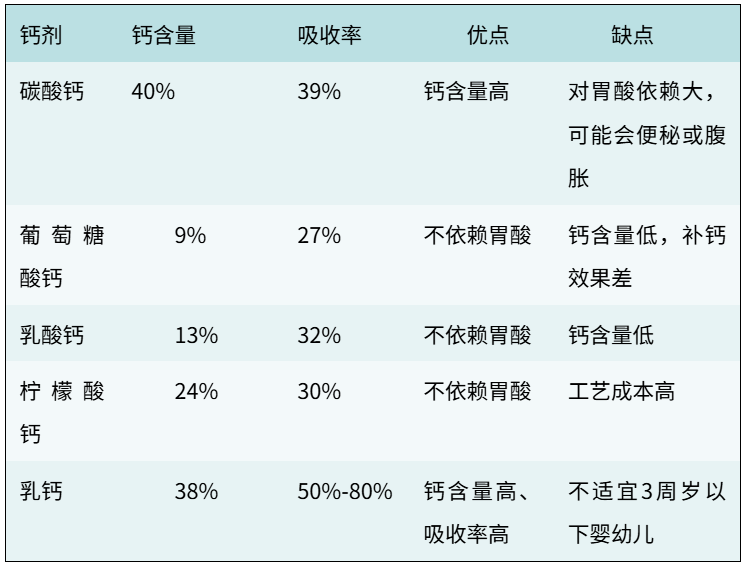

中青年每日需800mg元素钙,50岁以上中老年、孕中晚期及哺乳期女性需1000 - 1200mg 。可通过饮食(如牛奶、豆腐)或钙剂补充,帮助维持骨健康 。表1 不同钙源吸收率

(二)维生素D、维生素K2

优先通过晒太阳获取,缺乏者每日可补1000 - 2000U维生素D3(D2、D3效果相近)。建议血清25OHD水平:普通人群≥20μg/L,骨质疏松患者≥30μg/L,超150μg/L可能中毒。维生素D能促进肠道钙吸收,间接减少骨吸收,相当于给钙吸收“搭梯子”。维生素K2帮忙引钙入骨,不让钙“迷路”,专用于强健骨骼。

(三)抗骨质疏松药

需在医生指导下使用。高骨折风险者首选口服双膦酸盐(能抑制破骨细胞活性,减少骨破坏);不耐受者可选唑来膦酸或地舒单抗;极高风险者可用特立帕肽(促进成骨细胞,帮骨骼“长新砖”)等;髋部骨折极高风险者优先选唑来膦酸或地舒单抗。部分中成药(含骨碎补总黄酮等)也有一定辅助作用。

三、定期检修,早发现早救命

30岁后骨量每年流失0.5% - 1%,女性80岁时可能流失峰值骨量的35% - 50%,男性20% - 30%,不良习惯(如熬夜、久坐)会加速流失。《中国防治慢性病中长期规划》要求40岁以上人群常规体检纳入骨密度检测(DXA,是诊断骨质疏松的金标准),还包括血尿常规、肝肾功能、血钙磷、25羟基维生素D、甲状旁腺激素等项目。骨转换生化标志物虽不能直接诊断骨质疏松,但能反映骨代谢状态,辅助医生评估治疗效果,相当于给骨骼代谢“做体检报告”。

骨质疏松可防可控,早关注、早干预是关键

记住:做好生活调节(饮食、运动、避伤骨习惯 )、合理补充营养素(钙、维生素D等)、定期体检监测骨健康,就能守护骨骼“硬实力”,让晚年生活更有质量,远离骨折致残、致死风险。

作者:刘慧玲、张栋珉

编辑:杜乔乔

初审:张瀚文 审核:邓金林

上一篇:厘清精神分裂症患者家庭护理误区 更好帮助其回归正常社会功能